Aktuelles

Forschung

Studium

Team

Neuer Studiengang LAS

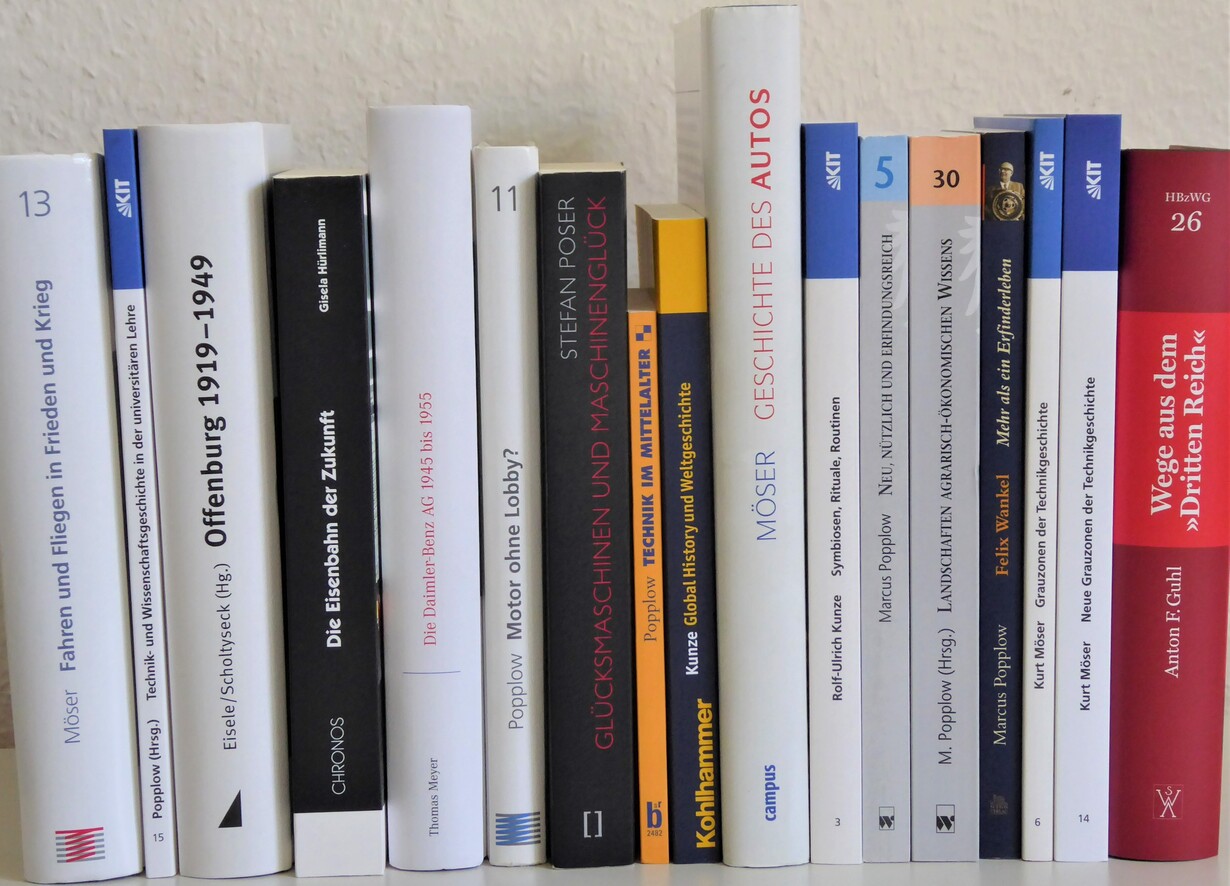

Publikationsreihe

Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt

link

Technikgeschichte über Mittag

Vortragsreihe

linkWillkommen am Department für Geschichte

Über uns

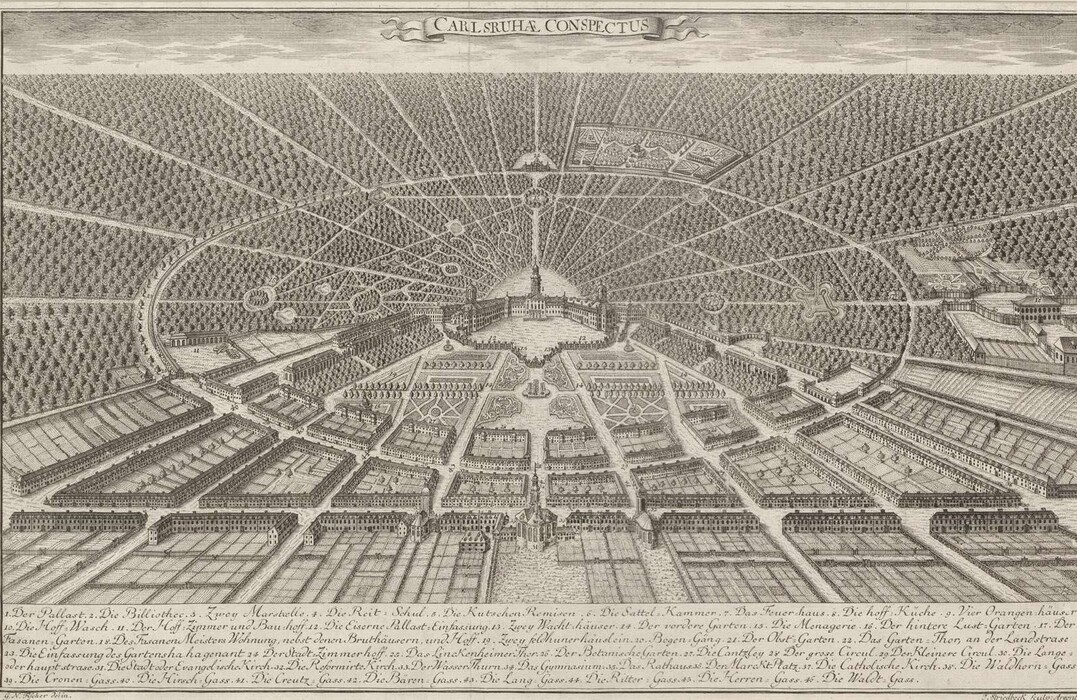

Das Department für Geschichte am KIT hat in Forschung und Lehre drei Schwerpunkte: Die Kulturgeschichte von Technik und Umwelt, die Politische und die Allgemeine Geschichte und die Ideen-, Begriffs- und Diskursgeschichte. Unsere Lehre bieten wir im BA-Studiengang Liberal Arts and Sciences (Major: Geschichte der Gegenwart) und im MA-Studiengang Europäische Kultur und Ideengeschichte sowie für andere Fächer aus den Geistes- und Technikwissenschaften an. Darüber hinaus sind wir Ansprech- und Kooperationspartner für historische Themen am KIT sowie in Stadt und Region Karlsruhe, insbesondere für die Medien.

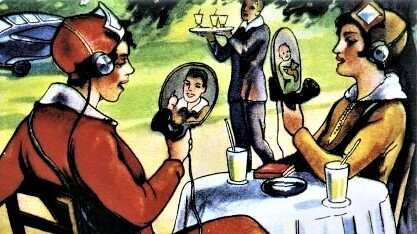

Als Teilinstitut des Instituts für Technikzukünfte bringen wir Forschungsergebnisse der Technik- und Umweltgeschichte in gesellschaftliche Debatten um Zukunftsfragen ein. Technikzukünfte definieren wir als die Arten und Weisen, wie Gesellschaften über den zukünftigen Einsatz von Technik kommunizieren - ob sprachlich, durch Bilder oder über Emotionen. Die historische Perspektive deckt damit langfristige Kontinuitäten oder Brüche in der Kommunikation über zukünftige technische Entwicklungen auf.

Auf unserer Homepage finden Sie Informationen zu unseren Forschungsprojekten, zu unseren Aktivitäten in Studium und Lehre, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - und zur Geschichte des Departments.